行政書士が遺言・相続の不安を取り除きます。

誠心誠意サポートいたします

当事務所では相続・遺言に関する事は全力でサポートさせて頂きます。その為、お時間を多少多くいただく場合がございます。緊急でものすごくお急ぎの方はご遠慮願います。

明朗会計・お見積り

ご依頼を受ける際は真摯な見積もりを出させていただきます。もちろん、見積もりに対してご納得いただけない場合はお断りしていただいて結構です。又、値引き等は一切出来かねますのでご了承ください。

秘密は完全厳守

お客様の御依頼に関する事項は私以外の人間に伝わることは絶対に在りません。家族間でも同様です。当たり前のことですが、安心してご依頼ください。

誠心誠意

明朗会計

御見積は絶対

秘密厳守

シルバー人材

誠実に対応します

当事務所の特色

自宅兼事務所の本当に小さな事務所であり、私一人でやり繰りしております。本当に突出したことは出来かねますが、行政書士として、お受けした業務においては特殊な能力は必要としないと考えております。ですので、ご安心してご相談ください。当事務所だけでなく、ご自宅へ赴くことも致します。気兼ねなくお声かけ下さい。本当に敷居の低い事務所でございます。

私一人でやっております。年齢すぎてから取得した資格です。記憶力その他、年齢が高くなると本当に衰えて大変でした。数回は不合格で、モチベーションを保つのがきつかったです。

行政書士 井関広光のプロフィール

愛媛県西条市に生まれ、生後3か月で岡山へ移住。それから小学校・中学と進み、高校進学となり市内の県立普通科を受験、不合格となり、人生における初の挫折を味わう。当時の岡山市内の県立普通科高校である朝日・操山・大安寺、それに加えて私の年から芳泉の4校の帽子は大学さながらの角帽であり、本当に憧れていたが夢かなわず。自分はダメな人間だという気持ちをより強く感じるようになる。関西(カンゼイ)高校という男子校に通い、1か月もしないうちに退学して浪人となり再受験したいと母親に直訴したが、キッパリと却下された。以来3年間高校生活を過ごし、大阪の私立大学へと進学することとなる。 京都で就職となり、結婚も28歳で無事すます。それから転勤族であった私は関西各地、山陰、山口、愛知、宝塚と転々とし、会社の業績悪化で42歳の時にリストラとなる。この時も正直ショックでした。 それから、岡山に戻り転職、学習塾チェーン、ドラッグストア、大手製造業と渡り歩きました。そして定年退職を迎え事務所開業となりました。皆さんもそうでしょうが、結構波乱万丈の半生でございます。数多くの失敗をしてきました、挫折もしかり。その辛さは人一倍理解できるつもりでございます。 現在認知症の父親が介護施設に入っております。同じ認知症の母は今年初めに逝きました。介護の辛さも人並みにはわかるつもりです。私自身、相続では母が要介護5の認知症、父も高齢からくる健忘症から初期の認知症となり、その時点では、遺言、相続の話は一切できなくなりました。まだご家族全員が健康な状態のときに、そういうお話を家族でされて、対策をとっておくことが非常に大事になると思います。

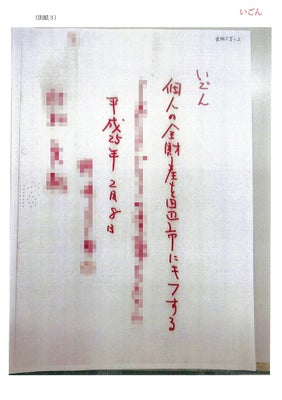

上記のメモ書きでも、要件を満たしていれば、法的効力のある遺言になります。全文自筆、年月日、記名押印等。用紙などはチラシの裏でも大丈夫。

これからの行政書士事務所の在り方

これからの行政書士事務所の在り方は、社会の変化や技術革新に対応しながら、専門性と柔軟性を兼ね備えた形へと進化していくことが求められます。以下に、今後の方向性や注目すべきポイントをまとめました。

🌟 行政書士事務所の未来像と進化の方向性

1. 市場拡大と業務の多様化

- 行政書士事務所の市場規模は過去10年で2倍以上に拡大。(中々新参者がその市場に介入するには相当の努力が必要なのは言うまでもない。)

- 民泊、ドローン、外国人雇用など新しい分野への対応が求められている。(移民問題が激しくなるから、需要は増えてるでしょうね、でも気を付けないとトラブル発生に!)

2. 独占業務の強みを活かす

- 官公署への書類提出や権利義務・事実証明に関する書類作成は行政書士の独占業務。(結構知られていない!)

- 法改正や新制度への対応力が差別化の鍵。

3. AI時代における人間力の重要性

- 書類作成の一部はAIで自動化されるが、対人調整や相談業務はAIに代替されにくい。(現状では対人は難しいな、でも将来的には出来てくる可能性大)

- 顧客との信頼関係構築が今後ますます重要に。(信頼関係が一番大事ですよね)

4. コンサルティング業務への発展

- 法務コンサルタントとして企業のコンプライアンス支援や個人の相続・事業承継などに対応。

- 単なる代行業務から「提案型」へシフト。

5. デジタル化・オンライン対応の強化

- 電子申請やオンライン相談の導入により、業務効率と顧客利便性を向上。

- ITスキルと法務知識の融合が人材価値を高める。

🔍 注目分野と戦略的アプローチ

| 分野 | 将来性 | 必要なスキル |

|---|---|---|

| 外国人の入管業務 | 高い | 語学力・国際法知識 |

| 相続・遺言 | 高い | 民法・税務知識 |

| 民泊・ドローン申請 | 中程度 | 新制度への理解 |

| 法務コンサル | 高い | 契約・企業法務 |

Sources:

今後の行政書士事務所は、単なる書類作成代行から「信頼される法務パートナー」へと進化することが求められます。

これからの時代の相続・遺言に関して

これからの時代の相続・遺言は、デジタル化と多様化が進み、より柔軟で利用しやすい制度へと変化しています。特に「デジタル遺言書」の制度化が注目されています。

🖥️ デジタル遺言書の制度化が進行中

- 2026年にも「デジタル遺言書」制度が施行される可能性があり、政府はパソコンやスマートフォンで作成・保管できる仕組みを検討中です。

- 本人確認や改ざん防止の技術的課題(電子署名、生体認証、録音・録画など)をクリアする必要があります。

📜 従来の遺言方式との違いと併用の可能性

| 遺言の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 自分で全文を手書き | 費用がかからない | 書式不備で無効の可能性、検認が必要 |

| 公正証書遺言 | 公証人が作成 | 法的に最も安全 | 費用と手間がかかる |

| デジタル遺言書(予定) | PCやスマホで作成・保管 | 利便性・コスト削減 | 法的有効性や本人確認の課題あり |

🧓 社会背景と制度見直しの理由

- 高齢化・単身世帯の増加・家族形態の多様化により、「法定相続では想いが伝わらない」というニーズが増加。(無理やり法定相続分で分ける必要はない、これ、結構知らない方多い)

- 遺言書の作成率は依然として低く、制度の柔軟化が求められています。(その理由として、うちにはそんなに財産多くないから、という理由が非常に多い。でも、その少ない財産でトラブルになることが多い)

⚠️ 注意点と今できる対策

- デジタル遺言書はまだ制度化前。現時点では自筆証書遺言や公正証書遺言を活用するのが確実。(現状はアナログの自筆がほとんど)

- 相続税や二次相続を見据えた設計が重要。専門家(弁護士・税理士)との連携が推奨されます。(相続人同士のトラブルは弁護士、税に関しては税理士にお願いすることになります)

- 付言事項(遺言の理由や想い)を明記することで、相続人間のトラブルを防ぐ効果もあります。(被相続人の気持ちが伝わるので丸く収まることも多い)

📌 まとめ: これからの相続・遺言は「簡単に作れる」だけでなく、「法的に有効で、想いが伝わる」内容が求められます。制度の変化を見据えつつ、現行制度での準備を怠らないことが大切です。

ご両親がご高齢になられている場合の相続・遺言

高齢のご両親がいる場合、相続・遺言は「早めの準備」と「法的な有効性の確保」が重要です。特に認知症リスクや二次相続への備えがポイントになります。(我が家の両親も準備も何もしないうちに認知症になってしまいました、ですから遺言どころの騒ぎじゃなくて、ほんとに介護が大変です)

🧠 高齢者の遺言作成で注意すべきポイント

- 遺言能力の確認:遺言書は「遺言の意味と法的効果を理解できる能力」が必要。認知症や判断力の低下があると無効になる可能性があります。(基本的に認知症の診断後の遺言は作成できません)

- 医師の診断書を取得:認知症の疑いがある場合は、診断書を添付することで遺言の有効性を補強できます。(その予兆が感じられる前に医師に相談が最善)

- 公正証書遺言の活用:公証人が関与するため、法的に強く、偽造・変造のリスクが低いです。

🧓 高齢の親が亡くなった場合の相続の注意点

- 一次相続と二次相続の税負担の違い:

- 一次相続(片親が亡くなる)では配偶者の税額軽減が使える。

- 二次相続(残された親が亡くなる)では控除が減り、税負担が増える可能性あり。

- 相続税対策としての分割設計:

- 一次相続で子に一部を渡しておくことで、二次相続時の税負担を軽減できる。

- 相次相続控除(10年以内に2回相続が発生した場合の税控除)も検討。

📘 親に遺言を書いてもらうための工夫

- 遺言の必要性を丁寧に説明:「うちは揉めないから大丈夫」と思っていても、実際には争いが起きるケースは多い。(誰だってお金は欲しいですよね、親しい間柄、肉親だって変わらない、だから揉めて当然なんです)

- セミナーやエンディングノートから始める:直接「遺言書を書いて」と言うより、終活セミナーなどをきっかけにする方がスムーズ。(私も就活セミナーは受けました、エンディングノートは書いていたほうがいい、1日ですべて書こうとすると挫折するので、少しずつ書きましょう。完璧なものを書こうとしないこと)

- 専門家のサポートを活用:司法書士や行政書士、税理士、公証人の力を借りることで、安心して進められます。

✅ まとめ:今すぐできる対策

- 公正証書遺言の作成を検討 (少し面倒、手が掛かるので自筆証書から始めたほうがいいかも?)

- 医師の診断書を取得しておく (これは結構必要なこと、高齢者にとって、認知症は誰もが可能性としてあります。直ぐわかります。)

- 一次・二次相続を見据えた分割設計

- 家族で話し合い、情報を共有

- 専門家に相談して手続きをサポートしてもらう(おおよその流れを知っておくことは重要です)